はじめに:社会人が宅建に挑戦するのは無謀?

「資格を取りたいけど、仕事が忙しくて時間がない…」

「今さら宅建なんて無理かな…」

そんなふうに感じていませんか?

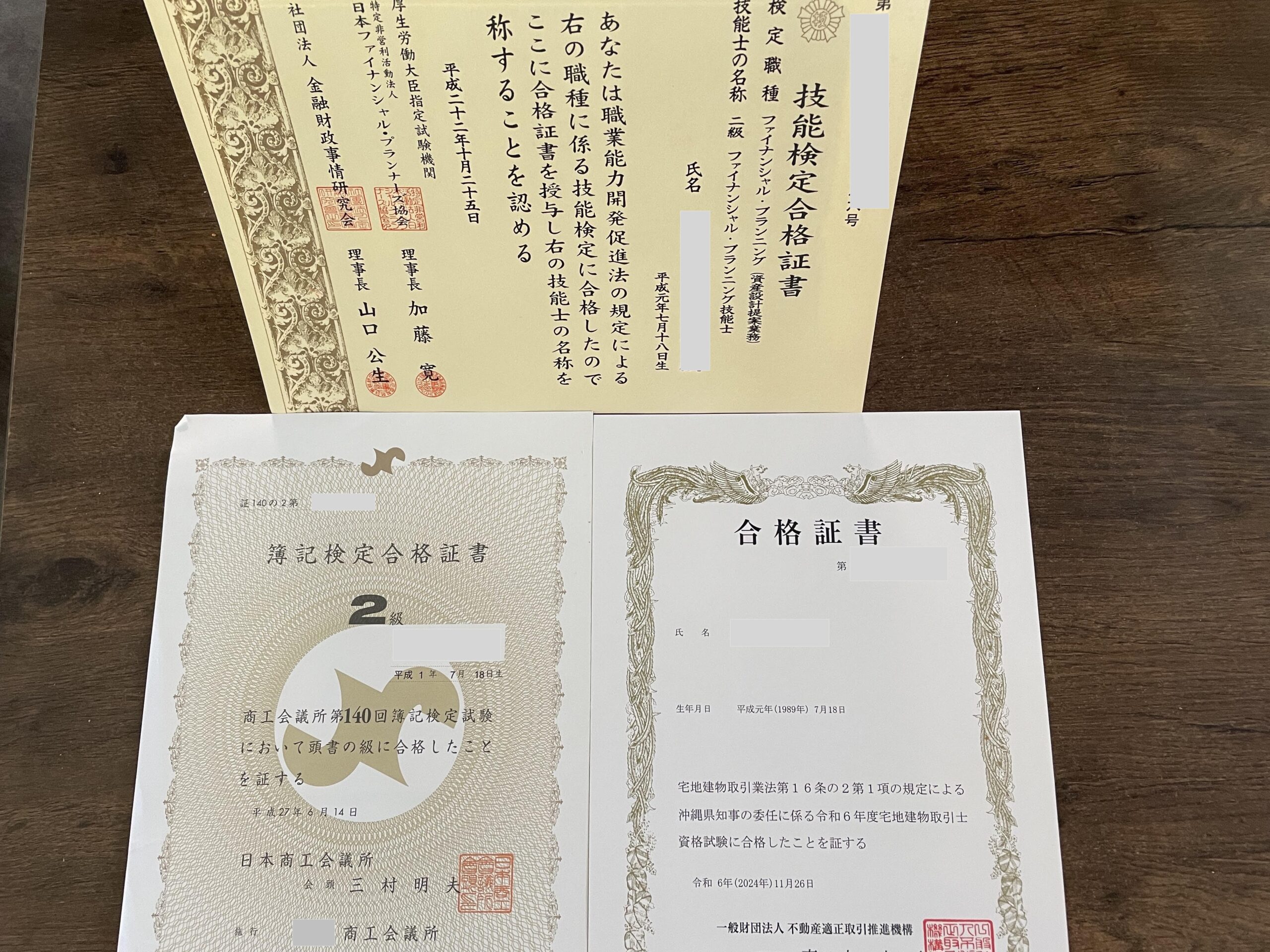

私は35歳を過ぎてから、仕事をしながら宅建士試験に独学で合格しました。

しかも、平日は朝と夜に少しずつ勉強するだけのスタイル。

正直、楽ではなかったけれど、正しい戦略と習慣があれば、社会人でも合格は可能です。

この記事では、特に「35歳以上で忙しい社会人」に向けて、

- 宅建の難易度と試験概要

- 独学でも合格できる理由

- 忙しい人向けの勉強スケジュールの立て方

- 時間の作り方と勉強習慣のコツ

- 実際に使った教材・勉強法

をお伝えします。

宅建士ってそもそもどんな資格?

まず前提として、「宅建士」は不動産業界で必要不可欠な国家資格です。

正式には「宅地建物取引士」といい、毎年30万人以上が受験する超人気資格。

宅建の概要

- 試験日:毎年10月頃(年1回)

- 合格率:約15〜17%前後(年による)

- 合格点:50問中35点前後が合格ライン

試験科目

- 宅建業法(20問)

- 法令上の制限(8問)

- 権利関係(14問)

- 税・その他(8問)

社会人におすすめな理由

- 独立・副業・転職の幅が広がる

- 難関すぎず、でも評価されやすい

- 資格手当がつく会社も多い

- 合格までの期間が半年〜10ヶ月で済む(短期集中型)

宅建は独学で受かる?結論:YES、ただし戦略次第!

私は独学で合格しましたが、ポイントは「教材と時間配分」にあります。

自己流に走りすぎると、時間もお金もムダになります。

独学でも大丈夫な理由

- 過去問ベースの試験なので「パターン学習」が有効

- 情報がネットや書籍で豊富

- 良質な市販教材がたくさんある

- 通信講座を補助的に使えばさらに安心

忙しい社会人向け|合格までのスケジュール例

「仕事も家庭もある中でどう勉強するの?」とよく聞かれます。

私のおすすめは、“1日1時間でも継続する”戦略です。

▶ 合格までのおすすめ期間:6〜8ヶ月(理想)

| 月数 | 目標 | 内容 |

| 1ヶ月目 | インプット中心 | テキストで全体把握&YouTube活用 |

| 2〜4ヶ月目 | 過去問演習 | 各分野の理解+アウトプット |

| 5〜6ヶ月目 | 模試&弱点補強 | 本番形式/時間感覚を養う |

| 試験直前 | 総復習&仕上げ | 苦手分野の重点対策/当日対策 |

社会人が時間を作るための工夫【私がやったこと】

忙しい人にとっては、時間の確保=最大の壁です。

でも、ちょっとした習慣の見直しで、毎日1時間は作れます。

✔ 時間の作り方アイデア

- 通勤中は「音声講義」で耳からインプット

- 朝30分早起きして1問でも解く

- スマホの通知をオフ/SNS断ち

- 昼休みの10分で1テーマだけ復習

- お風呂の時間にYouTube講義を見る

私の場合、平日:朝30分+夜30分、休日:2時間程度で回してました。

たったこれだけでも、半年で合格レベルに届きます。

独学で使った教材(おすすめ3選)

教材は本当に大事。自分に合うものを選ばないと、挫折の原因になります。

① みんなが欲しかった!宅建士の問題集 滝澤ななみ(TAC出版)

- 初心者でもわかりやすい構成

- フルカラー&図解が豊富

- 試験範囲を網羅していて安心

② 宅建士 出るとこ集中プログラム 吉野 哲慎

- 情報量を一般的なテキストの半分以下に圧縮して過去30年分の試験問題を分析している

- 法律用語をかみ砕いた解説で初学者でも読みやすく、理解しやすい文章で構成

- スキマ時間に学習しやすい構成で1テーマも短時間で効率的に学習

③ YouTube(おすすめ無料講義)

- 国際弁護士Tokyo Joeの宅建講座

- 宅建一発合格@れくお

合格する人・落ちる人の違いとは?

✔ 合格する人

→ 時間がなくても「毎日ちょっとずつ」やる人/繰り返し型の学習をしている人

✖ 落ちる人

→ 「週末にまとめてやる派」/完璧主義で進まないタイプ

結局、“どれだけ継続できるか”が勝負の分かれ目です。

まとめ:今からでも、宅建は間に合う!

宅建は「忙しい社会人でも独学で合格できる、数少ない国家資格」です。

あなたがもし、

- 今の仕事に不安を感じている

- 何かスキルを身につけたい

- 将来に備えて副業・転職の選択肢を広げたい

そんな気持ちがあるなら、宅建はその第一歩になります。

「忙しいから無理」ではなく、「忙しいからこそ、効率よく挑戦する」

それを、私はこのブログでずっと伝えていきたいと思っています。

コメント